日本人が抱えるからだの悩みとして、腰痛とともにランクインする肩こり。

多くの人が肩こりに悩んでいます。

猫背や同じ姿勢が続くなどの身体的なストレスだけでなく、緊張やプレッシャーなどの心理的なストレスも原因として考えられています。

まずは肩こりが起きる原因を知ることが大切。

今回は

を紹介していきます。

プロフィール

氏名:倉持 江弥(クラモチ コウヤ)

肩書き:コンディショニングコーチ

資格:NSCA-CSCS、スキンストレッチレベル3スペシャリスト

勤務歴:トレーナー歴17年

ストレッチ&コンディショニングめんてなを2011年6月にオープン

勤務地:東京都

『運動を手軽に、健康を身近に』を理念に、足から整えるコンディショニングでいつまでも歩ける体作りをサポートしています。教えるというよりも寄り添うことで、本人の自立を促しご自身の人生を楽しんでもらえるような声かけを意識しています。

倉持先生の整体院はコチラ

身体的なストレスを解消するには適切な運動が必要。

心理的なストレスを解消するためには呼吸やリラックスが大切です。

からだと心は、深い関係がありつながっています。

どちらか一方というより、両方にアプローチすることで全体的なストレスの解消につながるんです。

それぞれの原因について、細かくみていきましょう。

頭の重さは体重の約10%と言われています。

体重50kg の人で約5kgの計算。

カンタンにいうと、お米一袋が胴体の上に乗っかっていると考えてください。

とてつもなく重いですよね。

これまでの研究で、胴体の真上に乗っかっていればそのまま5kgの負荷になります。

姿勢が悪くなって頭が15°前方に傾斜すると約2.5倍、30°前方に傾斜すると約3.5倍の負担が首にかかるんです。

本来ですと胸と背中、両方の筋肉でバランスよく頭を支えています。

しかし姿勢が悪くなるとバランスは一変。

胸はちぢこまってしまってかたまり、背中も引き伸ばされてかたまる。

両方ともコリを感じている状態になってしまいます。

からだを使っていると老廃物が関節部分などにたまります。

たまりっぱなしではなく、血液が循環し老廃物を取りのぞいているんです。

この血液循環を助けてくれるのは、心臓の動きだけではありません。

筋肉も活躍しているんですよ。

心臓のポンプ作用で体の末端部まで血液を送り出し、筋肉のポンプ作用で末端から心臓へと血液を戻すというのが一連のサイクル。

ところが、同じ姿勢が続いて筋肉の動きが少なくなると血液の流れは悪くなり、老廃物がたまりやすくなります。

老廃物が溜まると、痛みとなって体に発信するようになります。

肩こりに大きく影響しているのが、緊張感やプレッシャー。

こうした心理的なストレスも見逃してはいけません。

あなたもいつの間にか肩に力が入ったりしていませんか?

20代から70代の男女300名を対象にしたアンケートでも、肩こりになった原因として第1位の残業などの肉体的な疲労(約30%)に続き、人間関係などの心理的ストレス(28%)が2位に入っています。

心理的なストレスを感じていると、からだは無意識のうちに力みます。

肩や首に力が入りっぱなしに。

「リラックスのしかたが分からない」

「気づいたら歯をくいしばっている」

と感じたら要注意。

いちど深呼吸して、肩の力をぬきましょう。

(引用:新しい呼吸の教科書)

呼吸と肩こり。

一見関係なさそうに感じますが、じつは大きく関わっています。

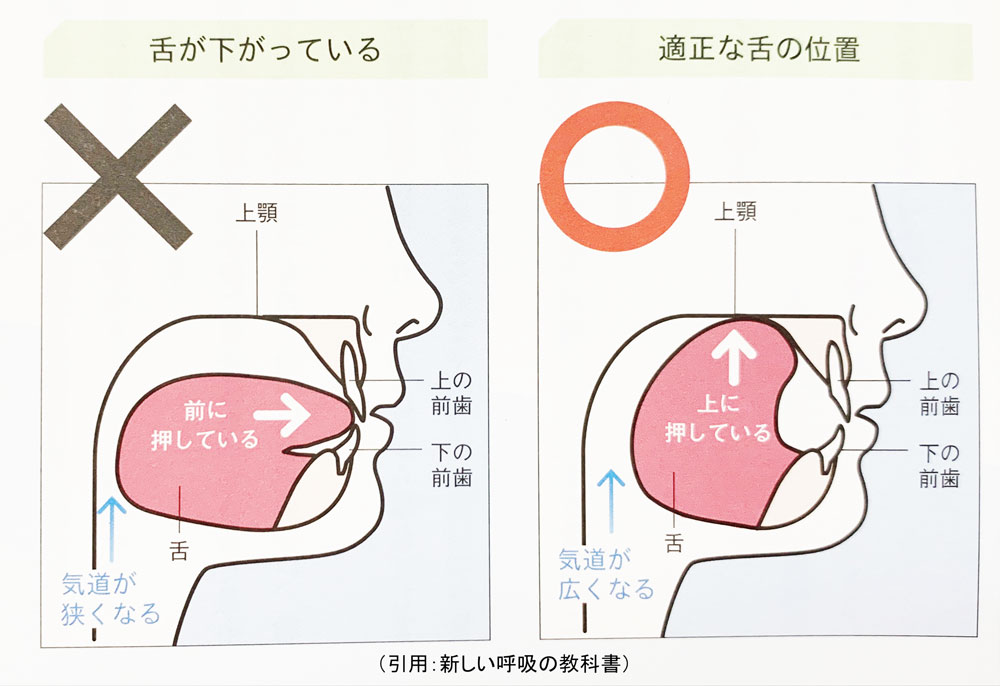

口呼吸がクセになると舌の位置が下がるので、空気の通り道でもある気道が狭くなります。

気道が狭くなると息がしづらくなるので、頭を前に出す猫背姿勢になることで気道を確保するようになるんです。

また、口を閉じていると舌は上あごに押しつけられているのを知っていますか?

(あまり皆さん知らないので、口を閉じている時の舌の位置を確認してみてください!)

舌が上あごにつくと、口の中の筋肉が安定します。

ところが、口があいていると舌とあごが安定しないので、頭部が揺れやすくなり肩こりを引き起こします。

口呼吸の原因の一つは花粉症です。東京都内のスギ花粉症有病率を調査したデータによると、ここ10年で28.2%から48.8%にまで広がっているそうです。

(参照:花粉症患者実態調査)

2人に1人が鼻づまりを感じているということ。

さらに最近のコロナの影響によるマスク着用時間の増加も要因の一つとして考えられます。

呼吸を改善することで、姿勢が良くなるので身体的なストレスを解消しやすく、しかもリラックス効果もあるので心理的なストレスの解消にもつながります。

それぞれのテストを0〜2点で評価して、肩こり度合いをチェックします。

4点未満ですとかなり深刻な肩こりなので注意です!

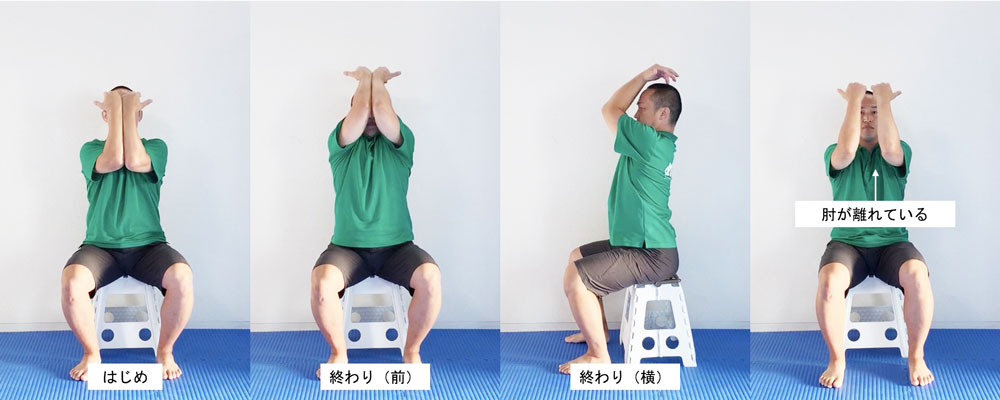

背骨と肩甲骨の可動域を測るテストで、猫背になっているかどうかをチェックすることができます。

ひじが鼻より上にいけば2点。

背骨や肩甲骨周りの柔らかさに問題はありません。

ひじをつけられない時は0点。

肘をあげることができない、痛みを感じるといった場合には1点。

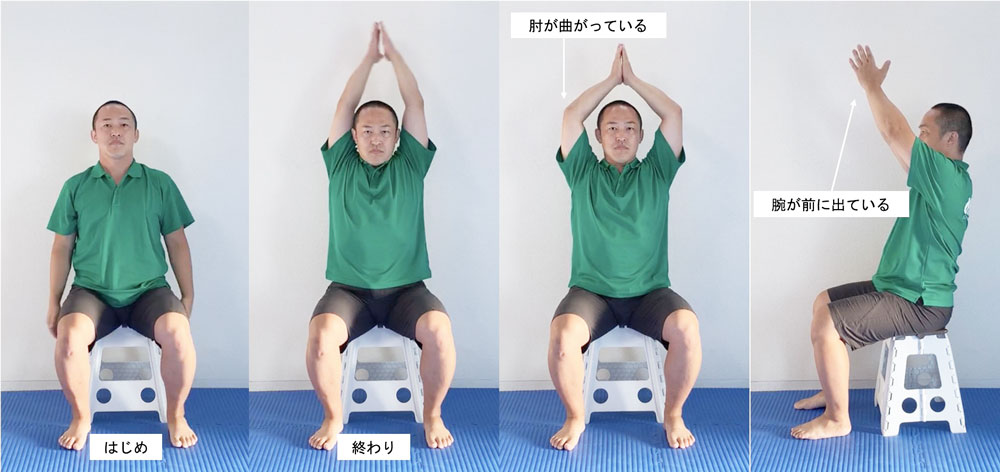

つぎは肩の可動域をはかるテスト。

肩こりで肩の動きが制限されていると腕があげられなくなります。

耳の真横で、ひじを伸ばした状態で手をつけられたら2点。

ひじが曲がっている、もしくは耳よりも前に腕が出ている場合には1点。

ひじが曲がってしかも耳よりも前に出ている場合には0点。

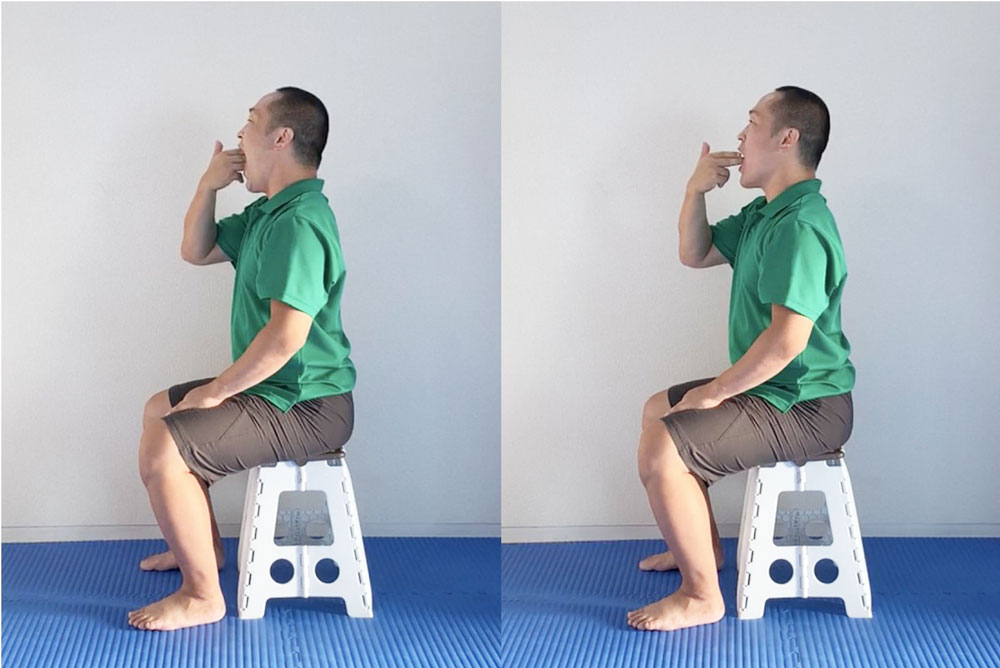

首の緊張度合いを見るテストです。

首の緊張が大きいと口が開かなくなってしまいます。

3本以上入ったら2点。

2本以上だったら1点。

2本以下でしたら0点。

このテスト、実際には顎関節症のテストとして使われています。

肩こりを感じている方にテストしてみたところ10人中8人が3本以上入りませんでした。

0点、もしくは1点が多かったんです。

肩こりと呼吸の関係が見えてきますね。

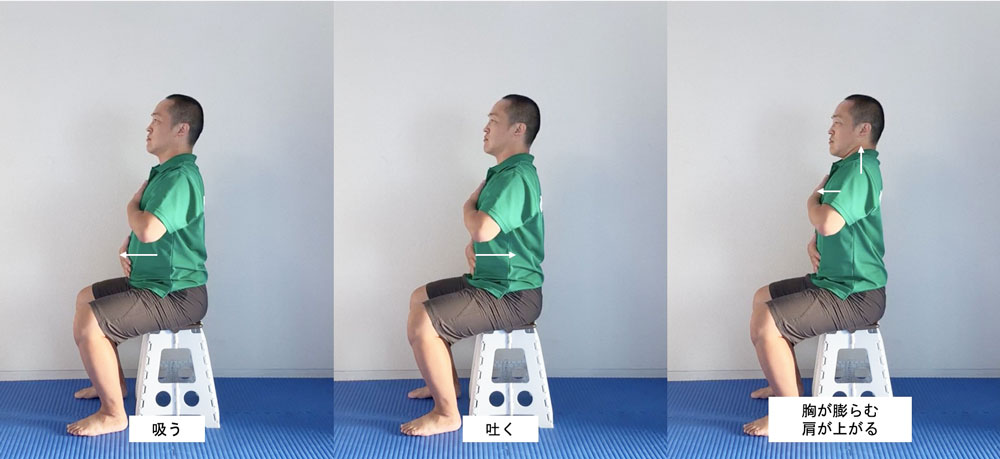

心理的なストレスを感じている時は、呼吸が浅く胸式呼吸になりがち。

正しく腹式呼吸ができるかどうかを確かめておくことも、肩こり対策として必要です。

胸よりもお腹が大きく膨らめば2点。

胸がふくらんでしまうけど、意識すればお腹をふくらませることができたら1点。

どうやっても胸ばかり動いてしまう場合には0点。

合計で4点以下になってしまったら、深刻な状態ですのでしっかりストレッチを行なっていきましょう。

これまで私が接してきた患者様ふくめ、わかったことがあります。

それは、ストレッチの頻度です。

「ストレッチの時間を1時間とらないと…」

と思っている人は多いようですが、肩こりの場合ちょっとちがいます。

自宅でしっかり時間をとってストレッチを行うよりも、仕事の合間などスキマ時間でこまめにストレッチを行う方が高い効果を得られるんです。

今回は5種類のストレッチを紹介します。

いつでもどこでも3分で完結できるストレッチなので、ぜひ試してみてくださいね。

どの動きも呼吸を止めずにゆっくりおこなうこと。

呼吸と合わせることで、体がリラックスしやすくなり、ストレス解消につながります。

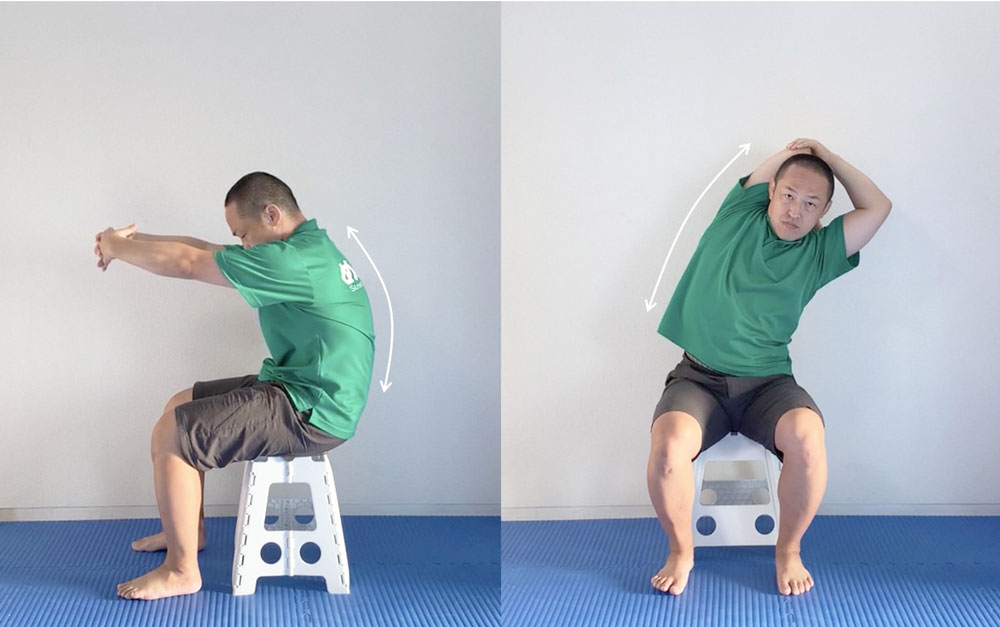

背中のストレッチですが、呼吸と一緒に行うことでより大きな効果を得ることができます。

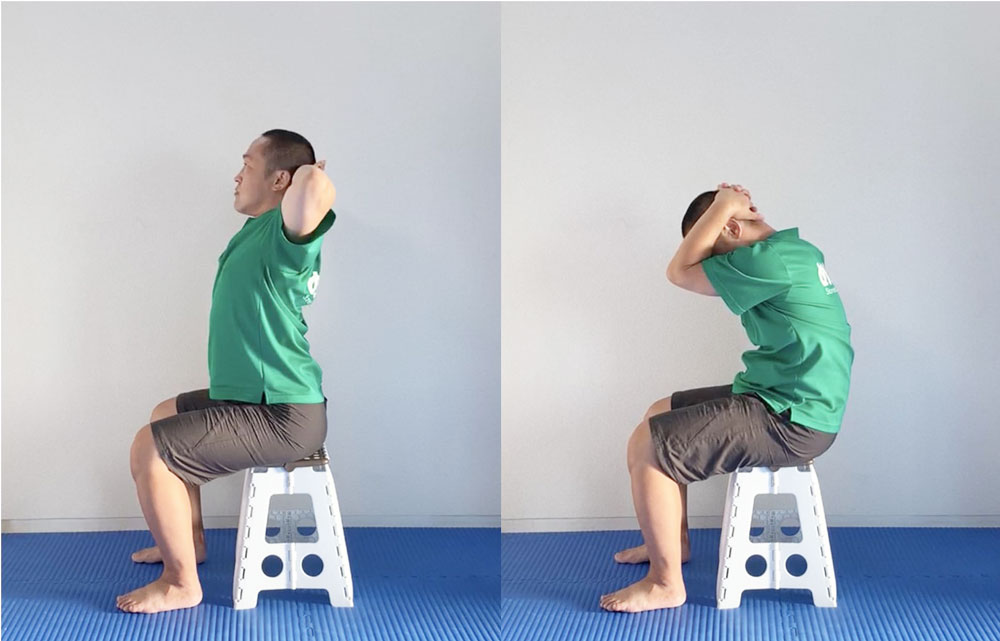

猫背でちぢこまってしまった胸を伸ばし、肩の位置をもとに戻します。

頭をささえるためだけに首が使われると、首まわりはどんどんかたくなってしまいます。

前後や横の動きをくわえ、首の柔軟性を高めてましょう。

ストレッチで背中や胸のまわりがほぐれてきたら、ゆっくり動かして血流をよくしていきます。

ストレッチだけでは筋肉が伸ばされても、血流自体に変化はありません。

伸ばした後に動かすことで、血流がよくなり老廃物も流れやすくなります。

最後は大きく肩をまわして、肩全体をほぐしていきましょう。

無理に大きく動かす必要はありませんが、できる範囲でなめらかに動かすように意識してください。

リラックスタイムでは、ストレッチルーネがおすすめ。

筋肉の緊張をほどよくほぐし、肩の疲れを軽減します。

また、肩の疲れは姿勢の悪さが原因になることも。

1日がおわったらストレッチルーネで姿勢をリセットしましょう!